Tra i capolavori di Palazzo Barberini, La Fornarina di Raffaello spicca per il suo fascino enigmatico. Il dipinto ritrae una giovane donna, da molti identificata con Margherita Luti, amante del pittore, ma avvolta nel mistero tra realtà e leggenda.

Sguardo seducente, posa ambigua, simboli nascosti. Il celebre bracciale con la firma “Raphael Urbinas” suggella il legame con l’artista, mentre elementi come il mirto e il melo cotogno evocano Venere, dea dell’amore.

Ma chi era davvero la Fornarina? Quali segreti si celano dietro questo straordinario ritratto? Scopriamo insieme la storia, i dettagli nascosti e il significato profondo di uno dei dipinti più affascinanti del Rinascimento.

Biglietti per Palazzo Barberini

Acquista ora. Scegli l’orario che preferisci. I posti per Palazzo Barberini sono limitati: non perdere i capolavori di Caravaggio, Raffaello e Pietro da Cortona.

Puoi annullare gratis fino al giorno precedente alla visita.

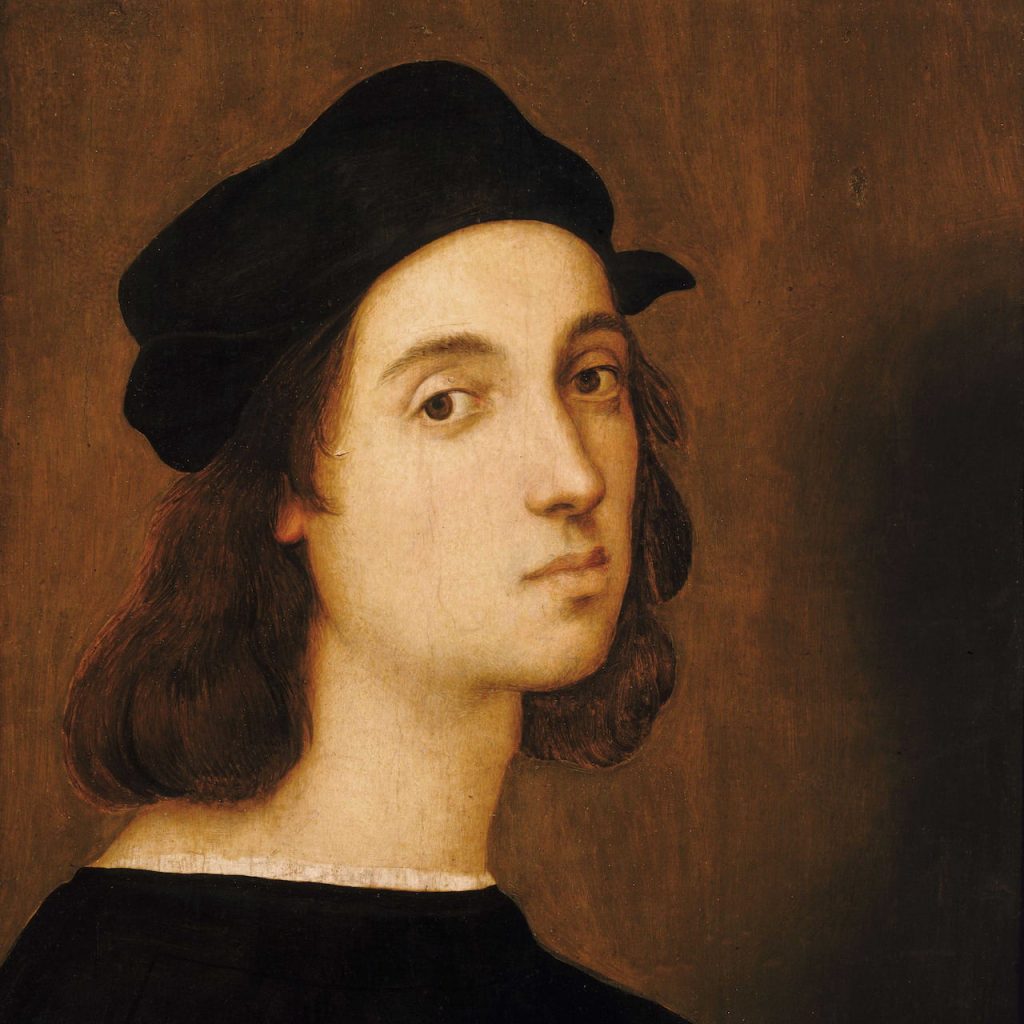

Chi era Raffaello Sanzio, l’autore

Raffaello Sanzio (1483-1520) è uno dei giganti del Rinascimento italiano. Nato a Urbino, si forma nella bottega del Perugino, per poi trasferirsi a Firenze, dove assimila le lezioni di Leonardo da Vinci e Michelangelo. Il suo stile, raffinato e armonioso, lo porta rapidamente ai vertici dell’arte del suo tempo.

Nel 1508 arriva a Roma, chiamato da Papa Giulio II per decorare le Stanze Vaticane. È l’inizio di un’ascesa straordinaria: con l’appoggio dei papi e delle più influenti famiglie romane, diventa l’artista più richiesto della città.

Negli ultimi anni della sua vita, Raffaello è all’apice della fama. Dirige una bottega prestigiosa, lavora alle Logge Vaticane, progetta chiese e palazzi. Ma è anche un uomo immerso nel mondo mondano e, secondo la tradizione, sentimentalmente legato a Margherita Luti, figlia di un fornaio di Trastevere.

È in questo periodo, attorno al 1520, che dipinge La Fornarina. Un ritratto privato, forse mai destinato all’esposizione pubblica. L’opera potrebbe essere un omaggio alla sua amata o un’esplorazione della bellezza femminile idealizzata.

Ma Raffaello non farà in tempo a vedere il destino del suo dipinto. Muore il 6 aprile 1520, a soli 37 anni, lasciando incompiuti molti progetti. La Fornarina rimane nella sua bottega, testimone di un’arte che ha saputo fondere amore, bellezza e mistero come nessun altro prima di lui.

La Fornarina: descrizione dell’opera

La Fornarina è un’opera a olio su tavola, di dimensioni 87 × 63 cm, dipinta intorno al 1520. La scelta di questo supporto è tipica delle opere di Raffaello, che alternava la tavola alla tela a seconda del contesto e della destinazione del dipinto.

L’opera presenta una straordinaria luminosità e morbidezza pittorica, ottenuta grazie alla stesura trasparente del colore e alla tecnica del “sfumato”, ereditata dall’influenza di Leonardo da Vinci. I contorni sono sfumati dolcemente, specialmente attorno al volto e alle mani, creando un effetto di profondità e naturalezza.

La pelle della modella appare vellutata e luminosa, grazie a una sapiente stratificazione di velature sottili, una tecnica che Raffaello aveva perfezionato nel corso della sua carriera. L’uso di pigmenti pregiati, come la lacca di robbia per i toni rosati delle guance e il blu lapislazzuli per il bracciale, contribuisce alla raffinatezza cromatica dell’opera.

Il turbante di seta dorata, con le sue righe verdi e azzurre, è dipinto con una tecnica minuziosa che imita la consistenza del tessuto. Il gioco di luci e ombre accentua la tridimensionalità dell’ornamento, rendendo quasi tangibili le pieghe del tessuto.

Il velo trasparente che copre il seno è un capolavoro di delicatezza pittorica: Raffaello utilizza stratificazioni di bianco di piombo e velature grigio-azzurre, creando l’illusione della trasparenza.

Lo sfondo scuro è realizzato con toni bruni profondi, che contrastano con la luminosità della pelle e dei dettagli decorativi. Tuttavia, esami radiografici hanno rivelato che in origine vi era un paesaggio sfumato, poi coperto da un fitto cespuglio di mirto, simbolo di Venere e dell’amore eterno. Questo cambiamento suggerisce un ripensamento da parte dell’artista o di un suo collaboratore, forse Giulio Romano, allievo di Raffaello.

Sul braccio sinistro della donna spicca un bracciale con la firma “Raphael Urbinas”, un dettaglio insolito, dipinto con estrema precisione. La brillantezza dell’oro è resa con colpi di luce strategici, mentre la scritta si integra perfettamente con la curvatura del braccio, dando l’illusione di un’incisione reale.

L’uso sapiente della luce, proveniente da sinistra, modella i volumi e accentua la sensualità del ritratto. L’effetto finale è di straordinaria vitalità, come se la modella fosse colta in un attimo di sospensione tra pudore e seduzione.

Biglietti per Palazzo Barberini

Acquista ora. Scegli l’orario che preferisci. I posti per Palazzo Barberini sono limitati: non perdere i capolavori di Caravaggio, Raffaello e Pietro da Cortona.

Puoi annullare gratis fino al giorno precedente alla visita.

Simbologia nell’opera

Guardando La Fornarina, si ha la sensazione che ogni dettaglio abbia un significato nascosto. Non è solo un ritratto, ma un’opera carica di simboli che parlano di amore, bellezza e sensualità.

Un richiamo alla Venere Pudica

La posa della donna non è casuale. Il modo in cui copre il seno con una mano e appoggia l’altra sul grembo richiama direttamente il modello della “Venere Pudica”, tipico della statuaria classica. Un gesto che sembra esprimere pudore, ma che in realtà accentua la sensualità del soggetto, guidando lo sguardo proprio su ciò che dovrebbe restare nascosto.

Questa scelta stilistica non è un semplice vezzo estetico: Raffaello trasforma la sua modella in un’icona di bellezza eterna, collegandola alla tradizione artistica e mitologica di Venere, la dea dell’amore.

Il bracciale firmato

Uno degli elementi più enigmatici del dipinto è senza dubbio il bracciale dorato con la scritta “Raphael Urbinas”. È raro che un artista firmi la propria opera in un punto così visibile e insolito. La domanda sorge spontanea: perché Raffaello ha scelto di incidere il suo nome sulla pelle della modella?

Le interpretazioni sono molteplici. Potrebbe essere una semplice firma d’autore, una dichiarazione d’amore, o persino un simbolo di possesso. Se davvero la donna ritratta fosse Margherita Luti, il bracciale diventerebbe un pegno d’amore, quasi un tatuaggio indelebile che suggella il legame tra artista e musa.

I simboli nascosti nel paesaggio

A prima vista, il fondo scuro potrebbe sembrare neutro, ma osservandolo meglio si notano due dettagli fondamentali:

- Il cespuglio di mirto, pianta sacra a Venere, che simboleggia l’amore e la fedeltà.

- Un ramo di melo cotogno, legato alla fertilità e alle nozze.

Questi elementi rafforzano l’idea che “La Fornarina” non sia solo un ritratto, ma un’allegoria dell’amore e della bellezza femminile.

Curiosamente, le radiografie hanno rivelato che, in origine, lo sfondo mostrava un paesaggio, successivamente coperto dal mirto. Questo dettaglio fa pensare che l’opera possa essere stata modificata in un secondo momento, forse dallo stesso Raffaello o da un suo allievo, per accentuare il legame con il mito di Venere.

Il turbante e la perla

Il turbante di seta dorata, con le sue righe verdi e azzurre, non è solo un dettaglio decorativo. Si ritrova in altre opere di Raffaello, come La Velata, suggerendo una connessione tra le due figure.

E poi c’è la perla pendente, un simbolo di purezza e femminilità. Non è un caso che il nome Margherita derivi dal greco margaritès, che significa proprio “perla”. Se davvero la modella fosse Margherita Luti, questo piccolo gioiello potrebbe essere un omaggio nascosto al suo nome.

Ciò che rende La Fornarina così affascinante è il perfetto equilibrio tra sensualità e idealizzazione. La modella è ritratta con una straordinaria immediatezza, con una luce che esalta la morbidezza della pelle e la delicatezza dei dettagli. Eppure, il dipinto non è solo un ritratto realistico: tutto, dalla posa ai simboli, la trasforma in qualcosa di più grande, quasi in un’incarnazione dell’amore e della bellezza assoluta.

Forse Margherita Luti non è mai esistita, o forse Raffaello ha voluto renderla eterna attraverso l’arte. Quel che è certo è che La Fornarina continua a sedurre e a incuriosire, lasciandoci con più domande che risposte.

Storia dell’opera

La Fornarina è uno dei dipinti più enigmatici di Raffaello. Non si conosce il committente, e alcuni studiosi ritengono che l’artista l’abbia dipinta per sé, conservandola fino alla sua morte nel 1520. Il ritratto non è citato nei documenti dell’epoca, e la sua storia riemerge solo decenni dopo, alimentando il mistero sulla sua origine e sul suo significato.

Secondo alcune ipotesi, l’opera fu ritoccata da Giulio Romano, allievo di Raffaello, che avrebbe modificato alcuni dettagli dopo la morte del maestro. Le indagini radiografiche hanno rivelato che lo sfondo originale presentava un paesaggio leonardesco, poi sostituito da un cespuglio di mirto, simbolo di Venere e dell’amore eterno.

Dopo la morte dell’artista, il dipinto entra nella collezione di Caterina Nobili Sforza di Santa Fiora, come indicato in una lettera del 1595. Successivamente, passa nelle mani del Duca di Sora, per poi essere acquistato dai Barberini, una delle famiglie più potenti di Roma.

Dal 1642, l’opera è documentata negli inventari della collezione Barberini e rimane di proprietà della famiglia per secoli. Solo nel XX secolo entra ufficialmente a far parte delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica, trovando la sua collocazione definitiva a Palazzo Barberini. Da dipinto privato a capolavoro esposto al pubblico, “La Fornarina” ha attraversato secoli di storia, mantenendo intatto il suo fascino e i suoi segreti.

Chi era la Fornarina?

Il nome “Fornarina” deriva dalla tradizione che identifica la modella con Margherita Luti, figlia di un fornaio di Trastevere. Secondo la leggenda, Raffaello si innamorò perdutamente di lei e la rese la sua musa ispiratrice. Una storia d’amore intensa, ma avvolta nel mistero.

Non esistono documenti che confermino l’identità della giovane. La prima menzione del nome “Fornarina” appare solo nel XVIII secolo, alimentando il dubbio che possa trattarsi di un’invenzione romantica. Alcuni studiosi suggeriscono che la donna non fosse una figura reale, ma una Venere idealizzata, un simbolo della bellezza perfetta.

L’analisi fisiognomica ha portato alcuni critici a ritenere che la stessa modella sia presente in altre opere di Raffaello, come La Velata e la Madonna Sistina. Tuttavia, la somiglianza non è assoluta e rimane aperta l’ipotesi che il volto della Fornarina sia una creazione artistica, più che un vero ritratto.

Al di là delle speculazioni, la Fornarina incarna un’idea di sensualità e mistero che va oltre l’identità della modella. Che sia stata davvero l’amante di Raffaello o solo un’idealizzazione della bellezza femminile, il suo sguardo continua a sedurre e a interrogare gli spettatori di ogni epoca.

Analisi stilistica

La paternità di “La Fornarina” è stata spesso messa in discussione. Se da un lato il dipinto mostra tutta la grazia e la sensibilità tipiche di Raffaello, dall’altro alcune parti sembrano meno raffinate, portando alcuni studiosi a ipotizzare l’intervento della sua bottega, forse di Giulio Romano, uno dei suoi allievi più talentuosi.

Le analisi radiografiche hanno rivelato che il dipinto subì modifiche nel tempo. In origine, lo sfondo non era scuro ma presentava un paesaggio ispirato a Leonardo da Vinci, poi coperto dal cespuglio di mirto, simbolo di Venere. Questo suggerisce un possibile ripensamento dell’artista o un intervento successivo di un suo collaboratore.

Se Raffaello abbia dipinto interamente l’opera o solo le parti più importanti rimane un tema aperto. Alcuni critici sostengono che la sua mano sia evidente nel volto della donna, mentre altre parti, come il corpo o le mani, potrebbero essere state completate dagli assistenti.

I legami con La Velata e il Trionfo di Galatea

Un confronto con altre opere di Raffaello aiuta a capire meglio lo stile della Fornarina.

- La Velata (1512-1515), oggi agli Uffizi, è un altro celebre ritratto femminile attribuito a Raffaello. La donna raffigurata ha un’espressione dolce e sofisticata, con una resa pittorica più morbida e raffinata. Alcuni studiosi sostengono che si tratti della stessa modella, ma altri trovano differenze nei tratti del viso.

- Il Trionfo di Galatea (1511), affresco nella Villa Farnesina, presenta una figura femminile con lo stesso senso di armonia ed eleganza. Tuttavia, qui il soggetto è una ninfa mitologica, mentre nella Fornarina la sensualità è più terrena e diretta.

Il confronto con queste opere dimostra come Raffaello fosse capace di rappresentare la bellezza femminile in modi diversi, giocando su idealizzazione e realismo.

L’influenza della statuaria classica

Come in molte opere del Rinascimento, anche nella Fornarina si avverte un forte richiamo alla scultura classica. La posa della donna richiama direttamente le statue di Venere, soprattutto nella posizione delle mani e nella morbidezza delle forme.

Il modo in cui Raffaello modella il corpo della Fornarina, con curve dolci e un uso sapiente della luce, ricorda le superfici levigate delle statue antiche. Anche il velo trasparente che copre il seno potrebbe essere un omaggio alle vesti leggere delle sculture greche e romane.

Vuoi sapere quali altre opere meravigliose sono custodite all’interno di Palazzo Barberini? In questo articolo ne abbiamo parlato nel dettaglio.

Conclusione

La Fornarina è molto più di un semplice ritratto: è un’opera che intreccia arte, amore e mistero. Il suo fascino risiede non solo nella straordinaria abilità pittorica di Raffaello, ma anche nelle infinite interpretazioni che suscita. È il volto di Margherita Luti, l’amante dell’artista, o un’allegoria della bellezza eterna? È un omaggio privato o un raffinato gioco di simboli legati a Venere e alla mitologia classica?

Ancora oggi, questo capolavoro continua a sedurre e a incuriosire studiosi e visitatori, mantenendo intatta la sua aura enigmatica. Esposta nelle sale di Palazzo Barberini, la Fornarina rimane una delle opere più affascinanti del Rinascimento italiano, un dipinto che racchiude tutta l’eleganza e la sensualità dell’arte di Raffaello Sanzio.

Osservandola da vicino, è impossibile non lasciarsi catturare dal suo sguardo e dai dettagli che sembrano raccontare una storia segreta. Vuoi ammirarla dal vivo? Pianifica la tua visita a Palazzo Barberini e lasciati incantare da uno dei capolavori più enigmatici di tutti i tempi. Prenota subito qui il tuo biglietto e immergiti nell’arte di Raffaello!